昭和29年公布・施行の「狂犬病予防法の一部を改正する法律」を読んでいます。

・(公示及びけい留命令等)第十条の修正

第十条は、狂犬病発生時の措置の「公示及びけい留命令等」。

今回の改正は、口輪をかけたり、けい留をお願いする範囲を、この改正以前は「その発生地を中心とした半径五キロメートル以内における区域」としていましたが、この辺りを削ります。

===========================

第十条中「その発生地を中心とした半径五キロメートル以内における」を削る。

===========================

原文は以下

狂犬病予防法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十九年・法律第八〇号

改正の分だけ見ても分からないと思うので、改正前の第十条を書いておきます

----------

(公示及びけい留命令等)

第十条 都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第五章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、その発生地を中心とした半径五キロメートル以内における区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。

----------

引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)

狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号

当時の状況を思い出してみましょう。

以下のページに次のようなことを書きました。

昭和29年(1954年)狂犬病予防法の一部を改正する法律を取り上げます

----------

更に注目すべき点として、この改正後、昭和31年(1956年)に人と犬、昭和32年(1957年)に猫の狂犬病発生を確認したのを最後に国内での発生の記録はなく、この改正後三年で日本における狂犬病は撲滅したことになります。

----------

しかし撲滅に至る過程は順調ではありませんでした。

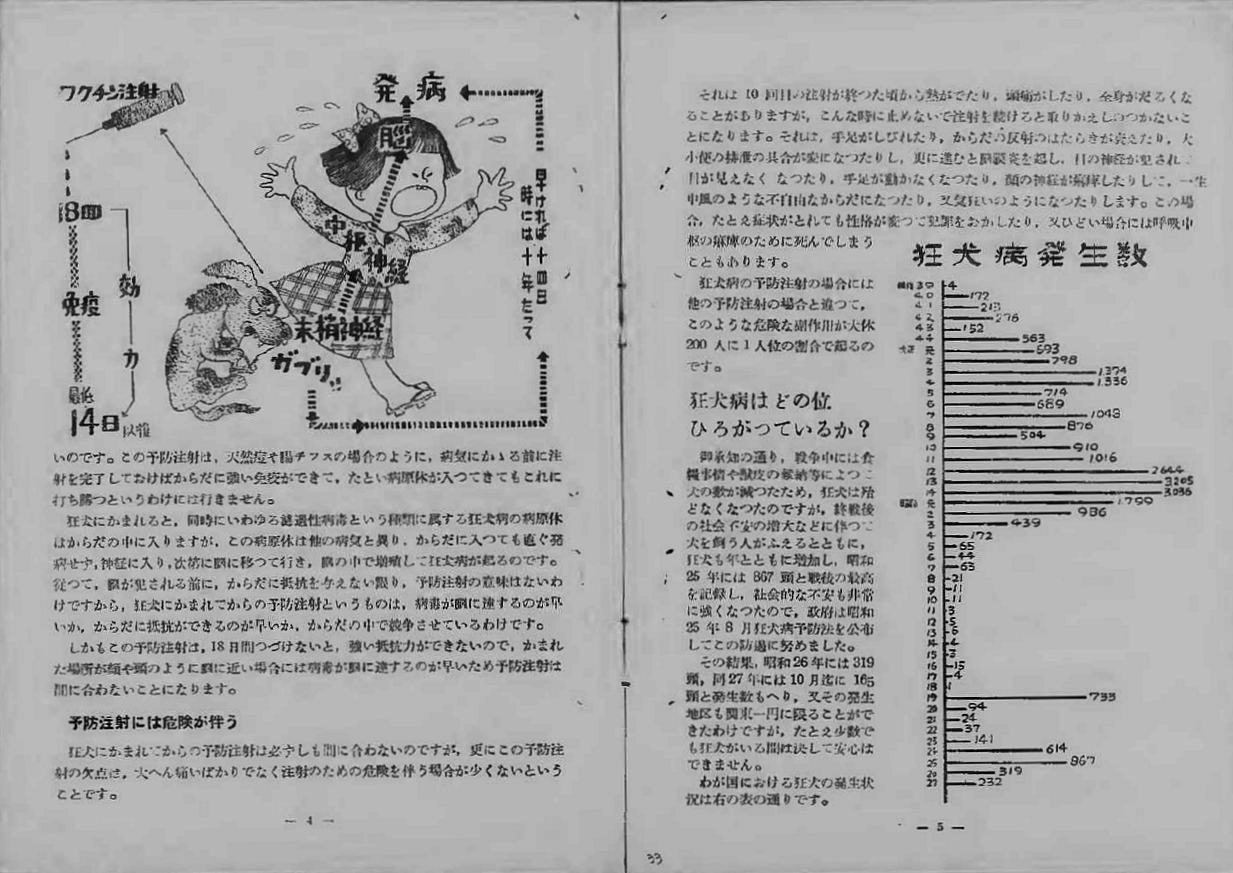

右記のページ(昭和29年改正 資料の中の小冊子2つ)で紹介した「広報資料 狂犬病」の5ページの表の数字から狂犬病発生数(犬)は

昭和24年 614

25年 867 (狂犬病予防法制定の年)

26年 319

27年 232

狂犬病の国内感染がなくなって久しい現在では、多いのか少ないのか分からない数字かもしれませんが、上記数字が載っている表で、昭和5年~18年は100未満です。

この数字が載っているページの説明にも「戦争中には食糧事情や獣皮の献納等によつて犬の数が減つたため、狂犬は殆どなくなつたのですが、」とありますが、日中戦争が始まったのが昭和12年7月からであり、小冊子の中の表を見ると、戦前である昭和8年から11年までも

21~3 と少ない数字です。

これが 100単位の数字になってしまったのですから対策が急務となったのでしょう。

そのため、半径五キロメートル以内の制限を削ったのではないかと想像しています。

・修正した結果を書いておきます

----------

(公示及びけい留命令等)

第十条 都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第五章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。

----------

なくてもすんなり読めて、「五キロの根拠って何だったんだろう」と思ったりします。

(次回)

今回は軽く書く予定でしたが、狂犬病対策への力の入れ方を思い出してほしくて数字を出してきたりしました。

次回からは軽く書いていこうとおもいます。

もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。

#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #改正 #1954 #昭和29年 #五キロメートル