昭和29年公布・施行の「狂犬病予防法の一部を改正する法律」を読んでいます。

前回に続き、今回も条文を読むのをやめて、前回紹介した以下の資料の中に掲載されている小冊子を2つ簡単に紹介します。

(引用元)件名狂犬病予防法の一部を改正する法律@国立公文書館デジタルアーカイブ(全60ページ)

・ 狂犬病の話 10~28ページ

・ 広報資料 狂犬病 29~39ページ

引用元ページに「CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)」

の表示がありましたのでコピーさせていただき表示しております

(引用元)件名狂犬病予防法の一部を改正する法律

小冊子の一冊目「狂犬病の話」。とても分かり易く書かれているので、是非ご一読いただければと願います。

愛嬌のある犬の絵の下には「厚生技官 徳富剛二郎 著」とある。徳富蘆花の実兄である徳富蘇峰(徳富蘆花の兄)の孫にあたる人。

まず「まえがき」。発病の恐怖の不安に怯える人の心情、家族を亡くした人の「狂犬病の無い國を。」という願いが書かれています。

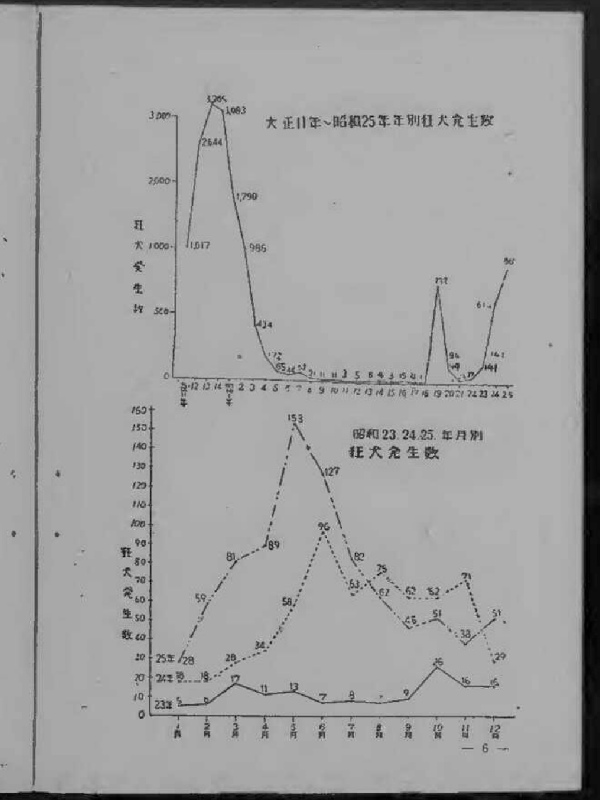

続いて(大まかな流れとして) 狂犬病についての説明 ~ 発生状況(グラフあり) ~ 防ぐには ~ 咬まれたら ~ 狂犬病の無い英国 ~ むすび

、となっています。

これらに続いて、狂犬病予防法や施行規則、用紙の様式、鑑札や注射済証、注射済票の様式などが掲載されている(冊子の奥付を見ると「昭和二十六年」とあるので昭和28年の狂犬病予防法の改正は反映されていない)。

表紙の裏や裏表紙やその裏には医学関係の広告が載っている。

表紙には徳富剛二郎の他に「厚生省 公衆衛生局 乳肉衛生課長 阿曾村千春 監修」とある。

このようなものなので私のような一般人からすると少々敷居が高く感じることもあった。公衆衛生や狂犬病の専門家が一般向けに書いたものという印象が否めない。

なので「これは簡単には読めないな」と感じてしまう人がいるかもしれませんが、落ち着いて読めば難しいことは書いてありません。

引用元ページに「CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)」の表示がありましたのでコピーさせていただき表示しております

(引用元)件名狂犬病予防法の一部を改正する法律

一つどうしても理解できないののは資料全体の13ページの左側(冊子の2ページ)に「鶏の狂犬病もあります」の記述。当時は狂犬病のように見える状況があったのだろうか。

今(令和6年現在)の狂犬病予防法(適用範囲)第二条ニにて、適用除外する動物として「鶏及びあひる」が出てくるので不思議と感じてはいけないのだろ。

これを書いている令和6年に以下のページには「狂犬病は、哺乳類や鳥類などすべての恒温動物に感受性がありますが、(後略)」とあるので、触ってはいけないことなのかも。

狂犬病とは @ 東京都保健医療局

気軽に読める内容になっているのですが、私はこのように、つい獣医学的なことを勉強しようという姿勢で読んでしまいました。

全体的に「専門家が一般向けに書いた」もので「狂犬病に関する客観的学術的な話」が多い。

しかし、最後に担当した徳富剛二郎の「個人的な気持ち」なのではとおもえる内容もある(全体の18ページ右側、冊子の12ページ)。

法律など資料的な内容になる直前、狂犬病の説明的文章が多々書かれて最後の「むずび」の内容を書いておきます(昔の字が出てきますが今の字に変えさせていただきました)。

=================

十五、むすび

狂犬病の無い日本とすることは確実に出来るのです。

狂犬病は非文化のシンボルといわれています。私たち国民も、又愛犬たちも共に平和を楽しめるように一刻も早く病気を日本から駆逐してしまおうではありませんか。

(厚生技官 徳富剛二郎)

=================

先に書いたように、この冊子全体に「専門家が一般向けに書いた」印象がありますが、その専門家がこのような内容を書いていることに驚きました。

明治から昭和初期の文筆家をはじめとする「犬好き」が書いた「犬に関する知識」を読んでいると、犬の本質をよく勉強しているものを感心し、その知識が犬との生活に活きるものであり、よく云われるところの(多くの人にとっての)「知恵」に繋がる内容であることに羨ましささえ感じることがある。

徳富剛二郎という人も「犬好き」だったのだと想像しています。(GHQの後押しだけでなく)そのような専門家が多かった当時だからこそ、撲滅に向かうことが出来たし、その後も日本国内での感染が記録されないのだと想像しています。

一通り読んでいただいた方に問いたい。

「何処かに書いてあったとかではなく、あなたの知識として、今の医療レベルをもって対応すれば、日本には狂犬病が入ってこない防疫体制があるし、万が一入ってきたとしても、またすぐに清浄国に戻れると思いますか?」

世界各国各地の取組みとその結果からみて、それはあり得ないことは(ご自分で調べたことのある人なら)理解されているはずです。

昭和29年であれば尚更困難な取組みであったはずだし、その後、狂犬病が撲滅でき、更にその後、国内での感染が記録されていないことは奇跡だと思っています。

21世紀の現在、海外との交流がこれだけ盛んな時代ですから、島国としての優位性も薄れていることを(人間の感染症のニュースを見ていても)感じます。

私個人は、徳富剛二郎の言葉を借りれば「私たち国民も、又愛犬たちも共に平和を楽しめる」時代が続くことを願います。

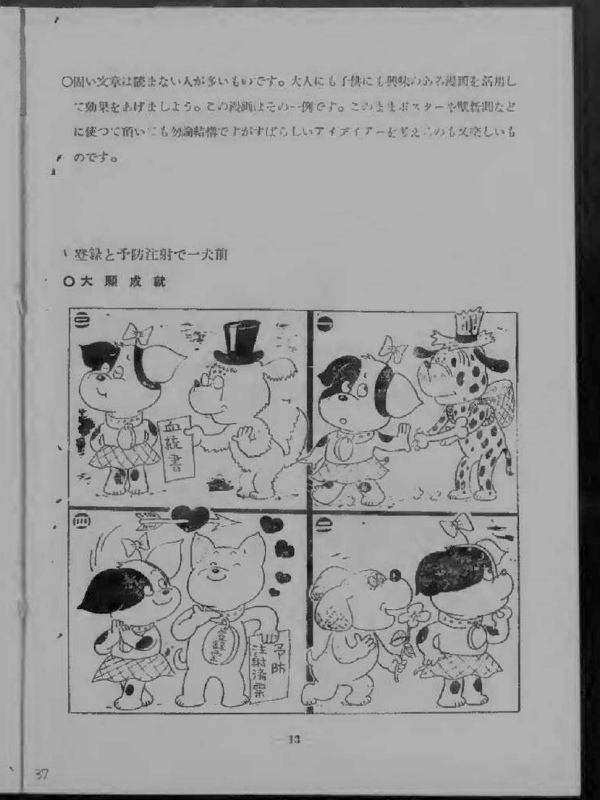

続いてもう一つ小冊子(29ページから)。タイトルは「広報資料 狂犬病」。こちらにも犬の絵がある。こちらは愛くるしい感じ。

挿絵は親しみやすいものだし、文章そのものも優しいものですが、狂犬病やその対策について書かれていて、グラフや数字の羅列があり、少々構えて読まなければならないと感じるかもしれませんが、挿絵やグラフなども多く、出来るだけ多くの人に理解していただくための読み物として、先に紹介したものよりも、より一般向けに作られているものだと思います。

挿絵は子供向けにも見えますが、その内容の説明を読むと「当時はそうだったの?」と驚く内容もあります。

人が咬まれた時の対応に付いての説明の挿絵はコミカルにも見えますが(人間向けの噛まれてからの)予防注射の記述は恐ろしいものがあります。18日間続けなければならず、途中で重い副反応が出ることもあるし、一生不自由な体になることもあるし、死んでしまうこともある、と書かれています。

その内容を引用してみます(一部よく見えない部分もあり私の読み間違えもあるかもしれません)。

(引用元)件名狂犬病予防法の一部を改正する法律 32ページの右ページ

=================

それは、10回目の注射がおわつた頃から熱がでたり、頭痛がしたいり、全身がだるくなることがありますが、このんな時は止めないで注射を続けると取りかえしのつかないことになります。それは、手足がしびれたり、からだの反射のはたらきが絶えたり、大小便の排泄の具合が変になつたりし、更に進むと髄膜炎を起こし、目の神経が犯されて目が見えなくなつたり、手足が動かなくなつたり、顔の神経が麻痺したりして、一生中風のような不自由なからだになつたり、又気狂いのようになつたりします。この場合、たとえ症状がとれても性格が変つて犯罪を犯したり、又ひどい場合には呼吸中枢の麻痺のために死んでしまうこともあります。

狂犬病の予防注射の場合には他の予防注射の場合と違つて、このような危険な副作用が大体200人に1人の割合で起こるのです。

=================

全て読むのはボリュームもあるので一苦労だと思いますが、せめて挿絵やグラフの周辺くらいは読んでいただけたらとおもいます。

グラフも挿絵も興味深いものがあります。

引用元ページに「CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)」

の表示がありましたのでコピーさせていただき表示しております

(引用元)件名狂犬病予防法の一部を改正する法律

先に紹介した冊子の発行日は「昭和二十六年三月十五日」、後の冊子は「昭和28年3月10日」と約2年の違いがあります。先のものをより良いものにするため作り直したのだと思います。

当時の日本は、敗戦~占領~法律など国のルールの作り直し、をしていましたので優先順位が高い法律を作り直していたはずです。その中に狂犬病予防法もあったのです。当時の関係者の尽力により、狂犬病予防法が成立し改正され、狂犬病を撲滅することができ、今でも数少ない清浄国であり続けています。

最後にもう一度、徳富剛二郎の「むずび」を引用しておきます。

=================

十五、むすび

狂犬病の無い日本とすることは確実に出来るのです。

狂犬病は非文化のシンボルといわれています。私たち国民も、又愛犬たちも共に平和を楽しめるように一刻も早く病気を日本から駆逐してしまおうではありませんか。

(厚生技官 徳富剛二郎)

=================

(引用元)件名狂犬病予防法の一部を改正する法律 (全体の18ページ右側、冊子の12ページ)

再び諸外国と同じく、狂犬病がある国にならないことを祈るばかりです。

(次回)

(犬の引取)第五条の二はここまでにして、次回からまた条文を読んでゆきます。

第六条の修正・追加になりますが、ややこしいです。

もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。

#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #改正 #1954 #昭和29年 #広報資料 #狂犬病の話